川村毅新作戯曲プロデュースカンパニー、ティーファクトリーが新作『レディ・オルガの人生』を上演する。川村が劇団「第三エロチカ」を主宰していた80年代当時に上演した作品『フリークス』で扱った題材に対して、今の視線から取り組む意欲作だ。

1980年代の小劇場ブームのなかにあって、彗星のように登場した川村毅率いる劇団「第三エロチカ」。フランケンシュタインやクローン人間などのSF的モチーフを取り上げつつも、一方では新宿・歌舞伎町のヤクザの抗争といったわい雑な素材も織り込む作風は、野田秀樹や鴻上尚史などとは一線を画して人気を集めていた。そんな川村毅が、洗練された大資本の小劇場「パルコ劇場」に初進出して話題を呼んだのが、1987年3月に上演された『フリークス』だ。

この作品は、当時再評価をされるようになったトッド・ブラウニング監督のカルト映画『フリークス』(1932年)に着想して創作されたもの。当時パルコを傘下にしていたセゾングループのような流通チェーンが、イタリアのデザイナーを招聘してファッションショーを行うが、そのデザイナーがモデルに起用したのは身体的に不自由な人びと=フリークスと呼ばれる人びとで、それが社会的に大きな問題を巻き起こしていく……という内容だった。

川村は、昨年の『エフェメラル・エレメンツ』から、川村の“自身の原点を再考する”シリーズをスタートさせており、新作がその2本目にあたる。80年代に上演して以降、フリークスの存在と社会の向き合い方が変化したなかで、川村はどのようにこのモチーフに向き合おうとしているのだろうか?

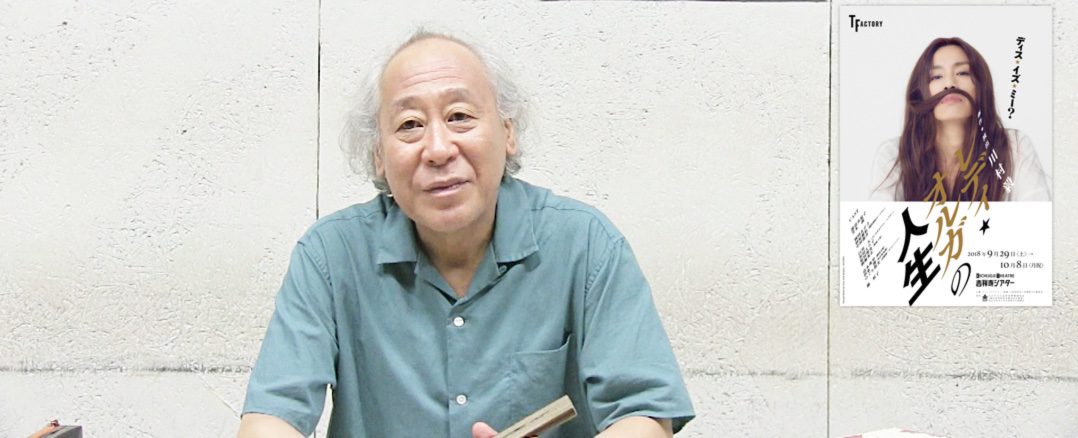

今回は公演に先立って行われた吉祥寺シアターによる観客向けワークショップを取材、川村が語った『フリークス』と新作『レディ・オルガの人生』についての解説を紹介しつつ、川村へのインタビューをお届けする。

ティーファクトリー公演『レディ・オルガの人生』は、9月29日(土)− 10月8日(月・祝)吉祥寺シアターで上演。

『レディ・オルガの人生』の公演情報はこちら =>

■第三エロチカ公演『フリークス』関連イベント『プロトフリークス』記録映像

1980年代、渋谷パルコにはパルコ劇場のほか、可動式の客席で自由なレイアウトが可能なフリースペースの公演会場「SPACE PART3」があった。川村は第三エロチカとパルコの提携公演として1987年3月4日 (水) 〜20日 (金) 『フリークス』を上演。そのプレイベントとして『プロトフリークス』というショートパフォーマンスをスペイン坂に面したパルコパート3前の空間で上演した。

■第三エロチカ公演『フリークス』記録映像

87年の上演から川村自身1度も観たことがなかったという『フリークス』の貴重な記録映像。ファッションデザイナー、パゾリーニを演じた川村自身をはじめ、今は亡き深浦加奈子など第三エロチカの看板俳優たちの姿が観られる。

■80年代に再評価された映画『フリークス』と当時の文化状況

ごく一部で密かに上映されてカルト的な人気を集めていたトッド・ブラウニング監督の映画『フリークス』は、80年代に入ると世界各国でリバイバル上映され、世界的に再評価されるようになったという。また日本では、「フリークス」=「辺境の者」という位置づけで、美学や文化人類学などの世界でたびたび取り上げられるようになっていた。

■かつて『フリークス』で描いたこと

それまでの第三エロチカは、新宿八犬伝シリーズなどで「アングラ小劇場の流れを継承する存在で商業主義批判をしている」と見られてた。一方、『フリークス』では劇中にパルコを傘下にもつセゾングループの総帥・堤清二を彷彿させる人物を登場させている。経済活動のなかに文化事業を組み込むことで自らを内側から崩壊させるかのような「資本と芸術の関係」を描いてみたかったと川村は語る。

■フリークスと差別をめぐるメディアによる自主規制

一方で、80年代後半からメディアは身体障害者について「フリークス」的な表現になるような取り上げ方を忌避するようになった。また川村自身も身体障害者について、自らの美学的、文芸批評的な文脈で触れることへのためらいを感じるようになって、作品のモチーフにすることを封印してきたという。

■新作『レディ・オルガの人生』創作のきっかけ

川村の新作では映画『フリークス』にも出演していた“ひげ女”ことレディ・オルガがモチーフとなっている。それは、アメリカの雑誌「ニューヨーカー」で随一の書き手といわれた稀代の名エッセイスト、ジョゼフ・ミッチェルの短編集に描かれたレディ・オルガが、非常に淡々としたごく普通の生き方をしていたことを読んだことからスタートしたという。

■吉祥寺シアターでのワークショップ

近年、吉祥寺シアターで年に1度公演をしている川村だが、上演するだけでなく公演に連動する形で一般観客向けのワークショップも行っている。その内容はリーディングとその発表会や、台本を書いてもらって川村がドラマドクターをするなど毎年さまざまだ。川村は、こうした活動をする理由として、ただ出来上がった作品を暗闇の客席にお客さんに提示するだけではなく、並行してワークショップをやることで、お客さんの顔を見て人となりが分かることが大切だという。

■ワークショップが創作に役立つことは?

新作を書く上で過去の映像や台本を読むことは一切ないという川村。その代わりにワークショップに必要な資料を探しているうちに、過去の本や当時考えていたことなどを思い出しすこと自体が自らへの勉強になると、楽しみながらワークショップをしている様子を語る。

■新作でフリークスの中からレディ・オルガを取り上げたのは

87年の『フリークス』では、観客を挑発させる存在としてフリークスたちを描いていたが、今はそういう挑発的存在としてフリークスを捉えることはやりたくなかったという川村。そんなときに出会ったのが、「ひげ女」のレディ・オルガをごく普通の淡々とした日常をもつ女性として描いたジョゼフ・ミッチェルの短編集。これを読んだときにもう1度フリークスをテーマに作品を作れると思ったという。

■主演の渡辺真起子について

主演の渡辺真起子とは仕事は今回が初めてだが、これまで20年間お互いの舞台を互いに観るなど交流してきた仲だという川村。新作では主人公の女性が、どんどん周りの人たちを牽引する力が必要になると考えて、川村が思い浮かべたのが彼女だったという。

■異形の者を描き続ける川村毅の原風景

自らの作品にはフリークスのほかにも、ロボット、フランケンシュタイン、クローン人間などがたびたび出てくる存在だという川村。その原体験は、幼少期に見た「鉄人28号」「鉄腕アトム」東宝映画の「サンダ対ガイラ」など、異形の者に対しての偏愛にあったかもしれないと語る。